Der Film dokumentiert Geschichte und – kaum weniger intensiv und schmerzhaft – das Sprechen über Geschichte. Ihre Verlängerung in die Gegenwart und das, was sie aus den Menschen gemacht hat. Die Überlebenden, die der Regisseur in Israel, in Polen, in den USA, in Deutschland aufgesucht hat, sind gleichermaßen Zeugen unfaßlicher Verbrechen wie der nicht minder unfaßlichen Tatsache, daß nach diesen Verbrechen das Leben weitergegangen ist. Alle „Verarbeitung“ stockt bei diesem unüberbrückbaren Widerspruch, der jeder Mitteilung eine abgründige Dimension hinzufügt – als liege unter den gesprochenen Worten eine geisterhafte Schicht, die das Unaussprechbare und wirklich Gemeinte für immer verschließt. Nicht nur das Zögern mitten im Satz, das Stammeln, das Schweigen, die im Schluchzen erstickende Stimme und der seelische Zusammenbruch vor der Kamera sind Abwehraktionen gegen Erfahrungen, die den Überlebenden überfordern- vielmehr bekunden gerade die Gesten der Rhetorik und selbst das für uns „unverständliche“ Lächeln jenes Mannes, der mit größter Präzision das Scheitern der Lagerrevolte in Auschwitz analysiert, ein Verstummen vor der Geschichte: einen Widerstand, der viele Masken anlegt, um zu verbergen, daß ein Weiterleben nur um den Preis der Abtötung von Erlittenem möglich wurde.

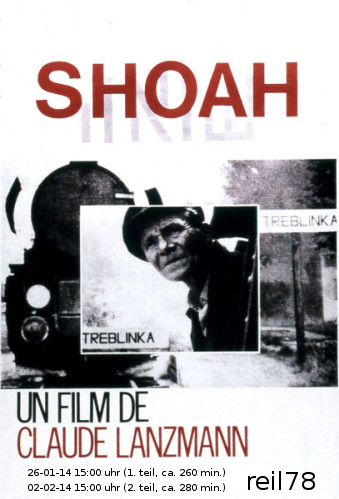

Sprechen über Geschichte: Die Mahnmale und Gedenksteine, die Grundmauern und Verbrennungsstätten, das Meer von Findlingen in Treblinka, die überwachsene Selektionsrampe am Bahnhof von Sobibor – all dies ist nicht Geschichte selbst. Es sind allenfalls ihre Spuren. Und es ist eine zweite „ecriture“, die der Mensch nach dem Inferno über die Landschaft gezogen hat: eine ästhetische Zeichenwelt, die – gleich, ob sie das Vorgefundene im Rohzustand belassen oder ihm Signaturen und Symbole hinzugefügt hat – über Geschichte redet, Erinnerung oder Verdrängung, Beschwören oder Schweigen „darstellt“. Über den Todeszonen breitet sich eine zweite Landschaft aus: unser Verhältnis zur Geschichte. Keine ästhetische Bearbeitung dieser Geographie holt ihre historische Realität ein – umgekehrt tritt uns gerade aus der Alltäglichkeit des Bahngeländes im heutigen Treblinka, aus einer eintönigen Winterlandschaft jenseits der Lagertore, aus der abendlichen Stille an den Ufern der Weichsel bei Chelmno, aus den Bildern einer Kleinstadtidylle, die Auschwitz heißt, ein Erschrecken entgegen: als könne keine Gegenwart sein, solange es eine Erinnerung an diese Vergangenheit gibt. Die Kamera zeigt, halb verdeckt vom Grün der Bäume am Bahndamm, ein Stationsschild: Treblinka. Wir blicken es ungläubig an: Es ist wirklich nur ein Stationsschild.“

sonntag, 26. januar, 15:00

sonntag, 02. februar, 15:00